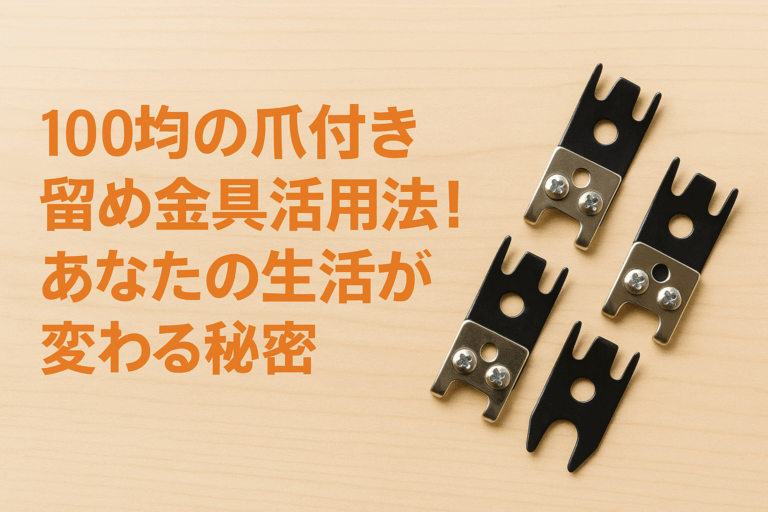

家の中でちょっとした収納やDIYをするとき、「ここにフックがあれば便利なのに」と思ったことはありませんか。そんなときに活躍してくれるのが、100均で手軽に手に入る「爪付き留め金具」です。名前を聞くと少し専門的に感じるかもしれませんが、実は初心者でも簡単に使えるアイテムで、工夫次第で生活をぐっと快適にしてくれます。

爪付き留め金具は、壁や板にしっかり固定できる金具の一種で、小物の収納やちょっとしたDIYにとても役立ちます。特に100均の商品は、種類が豊富でサイズも選びやすく、気軽に試せるのが魅力です。賃貸のお部屋に住んでいる方や、初めてDIYに挑戦する方でも、使い方を知っておくと毎日の暮らしが大きく変わります。

この記事では、爪付き留め金具の基本から選び方、便利な活用アイデア、取り付け方のコツ、さらには意外な使用例まで、分かりやすくご紹介していきます。「難しそう」と感じている方も、読み終えるころには「これならできそう」と思えるはずです。あなたの生活にちょっとした工夫をプラスするヒントとして、ぜひ最後まで読んでみてください。

1. 100均の爪付き留め金具とは?基本の特徴と選び方

1-1. 爪付き留め金具の仕組みと種類

爪付き留め金具とは、小さな金属の爪を使って壁や板に固定するタイプの金具のことです。ねじや釘を使わなくても爪がしっかりと食い込み、取り付けたものを支えてくれる仕組みになっています。そのため、DIY初心者の方でも気軽に扱いやすいのが特徴です。

種類としては、フック付きで物を掛けられるタイプ、プレート状で小物を固定するタイプ、コードやケーブルをまとめる用途のものなどがあります。形状によって耐荷重や使いやすさが異なるため、どんな場面で使うかをイメージして選ぶと失敗が少なくなります。

また、爪の長さや形にも違いがあります。短めの爪は壁を傷つけにくく軽い物に向き、長めの爪は食い込みが強くやや重さのある物に適しています。まずは使いたいシーンを考え、必要な強さや形を選ぶと安心です。

1-2. 100均で手に入る商品のバリエーション(ダイソー・セリア・キャンドゥ比較)

100均ショップには、爪付き留め金具もバリエーション豊かにそろっています。代表的なダイソー、セリア、キャンドゥの3社を比べると、それぞれに強みがあり、用途や好みに合わせて選び分けが可能です。

- ダイソー:種類の多さが魅力。シンプルなフック型から強度の高いタイプまで幅広く、複数個入りの商品も豊富でコスパ良好。

- セリア:デザイン性の高さに定評。ナチュラルやアンティーク風など、見た目にこだわった商品が多く、インテリアになじませたい方におすすめ。

- キャンドゥ:シンプルで使いやすい基本型が中心。パッケージ説明が分かりやすく、初めてでも選びやすいラインナップ。

ダイソーは種類の豊富さ、セリアはデザイン性、キャンドゥはシンプルさと使いやすさが強みです。目的やお部屋の雰囲気に合わせて選ぶことで、満足度の高い活用ができます。

1-3. 正しい選び方と購入時のチェックポイント

選ぶ際に最も大切なのは、用途に合ったサイズと強度の確認です。パッケージに記載されている耐荷重の目安を必ずチェックしましょう。小物や軽いアクセサリーなら軽量用で十分ですが、バッグや工具など少し重い物には強度のあるタイプが安心です。

次に、設置場所との相性を確認します。石膏ボード、木材、コルクボードなど取り付ける素材によって適した金具が異なります。たとえば、石膏ボード用と明記されたタイプは爪が広がって固定しやすく、壁を傷めにくい工夫が施されています。

将来的に位置を変える可能性がある場合は、取り外しやすさや跡の残りにくさも重要です。最近は「跡が目立ちにくい」と表示された商品も増えているため、賃貸の方は特に注目すると安心です。

最後に、セット内容や数量もチェックしましょう。フックが複数入ったお得なパックや、サイズ違いのアソートなどは、家の複数箇所で試したいときに便利です。

2. 【活用術】100均の爪付き留め金具でできる便利なアイデア集

2-1. 日常生活で役立つ収納テクニック

爪付き留め金具は、ちょっとした収納スペースをつくるのにとても便利です。例えば、玄関の壁に取り付けて鍵やエコバッグを掛ければ「置きっぱなし」を防ぎ、出かける前にサッと手に取れるようになります。キッチンでは、よく使うお玉やフライ返しを吊り下げれば作業効率がぐっと上がります。

また、クローゼットの中に取り付ければ帽子やベルトの収納にも活躍します。棚の横や扉の裏など、今までデッドスペースだった場所が使えるようになるのは大きな魅力です。「ここにフックがあったら便利」と思った場所に、簡単に追加できるのが爪付き留め金具の強みといえます。

2-2. アクセサリー・小物DIYへの応用例

爪付き留め金具は、小さなアクセサリーや雑貨の整理にもぴったりです。ネックレスやブレスレットを壁に掛ければ、絡まることなく見やすく収納でき、インテリアのように飾ることもできます。お気に入りのイヤリングやピアスをディスプレイ感覚で掛けておくと、毎日のコーディネートがより楽しくなります。

DIY好きの方なら、木の板やフォトフレームに取り付けて「アクセサリーボード」を作るのもおすすめです。100均で手に入る材料だけで、おしゃれなオリジナル収納を簡単に作れるのは嬉しいポイントですね。

2-3. 子どもグッズや文房具の整理にも活用!

子どもがいる家庭でも、爪付き留め金具は大活躍します。例えば、ランドセルや通学バッグを掛ける専用フックにしたり、帽子や水筒を吊るしておけば、子ども自身が片付けやすくなります。自分のものを決まった場所に戻す習慣がつくと、お部屋が散らかりにくくなり、親にとっても助かります。

また、学習机の横に取り付ければハサミや定規、メモ帳などの文房具を整理することも可能です。勉強や工作に必要な道具を「すぐ手に取れる位置」に用意しておけるので、子どものやる気も維持しやすくなります。

2-4. 賃貸でも安心!壁を傷つけない使い方

賃貸に住んでいると「壁に穴を開けたくない」という悩みがつきものですが、爪付き留め金具はその点でも安心です。爪が小さいので、設置跡がほとんど目立たず、退去時の心配を減らしてくれます。

さらに、石膏ボード用のタイプや「目立ちにくい穴」と表示された商品を選べば、より安全に使えます。壁紙のつなぎ目や目立たない位置に設置するのもコツです。どうしても跡が気になる場合は、マスキングテープや補助板を使ってから取り付ける方法もあります。工夫次第で、賃貸でも安心して使えるのが嬉しいポイントです。

2-5. 他の100均アイテム(ワイヤーネット・収納ボックス)と組み合わせた活用

爪付き留め金具単体でも便利ですが、他の100均アイテムと組み合わせると収納力が一気に広がります。特に相性が良いのがワイヤーネットやメッシュパネルです。壁に爪付き留め金具で固定すれば、ちょっとした壁面収納が完成します。フックやカゴをプラスすれば、キッチンツールや掃除用品をすっきり整理できます。

また、収納ボックスと組み合わせるのもおすすめです。ボックスの位置を固定したり、浮かせて設置すれば、床に置かずに収納スペースを確保できます。玄関や洗面所の限られた空間を有効活用したいときにも役立ちます。

このように、爪付き留め金具は「単体で使う」だけでなく「他のアイテムと組み合わせて使う」ことで、より便利で見た目もすっきりとした収納を実現できるのです。

3. 100均アイテムでプロ級!爪付き留め金具の取り付け方

3-1. 必要な道具と準備

爪付き留め金具は、基本的に手だけで取り付けられるシンプルなアイテムですが、よりしっかり取り付けたい場合や失敗を防ぎたい場合には、いくつかの道具をそろえておくと安心です。

まず用意したいのは、ハンマーや小型の木づちです。爪をしっかり壁や板に押し込むときに役立ちます。また、水平器や定規を用意しておけば、取り付け位置が傾かず見た目もきれいに仕上がります。鉛筆で軽く印を付けてから作業すると、失敗しにくいです。

もし壁の材質が柔らかめなら、指の力だけで押し込める場合もあります。その際は、爪が均等に入るように少しずつ力をかけるのがポイントです。

3-2. 正しい取り付けの手順とコツ

取り付けの手順はとてもシンプルですが、丁寧に進めることで仕上がりに差が出ます。

- 設置場所を決める

用途に合わせて高さや位置を決めましょう。例えば鍵や小物なら目線より少し下、バッグや帽子なら肩の高さ前後が使いやすいです。 - 印を付ける

鉛筆やマスキングテープで、取り付けたい位置に軽く印を付けます。これをすることで曲がりやズレを防げます。 - 爪を壁にあてる

印に合わせて金具を置き、爪の先端がしっかり当たるように調整します。 - 均等に押し込む

指で軽く押さえてから、木づちなどでトントンと叩き込みます。一気に力を入れると斜めに入ってしまうことがあるので、少しずつ均等に力をかけましょう。 - 仕上がりを確認する

金具がまっすぐになっているか確認し、必要なら微調整します。

コツは「焦らず、少しずつ」です。特に賃貸住宅では、強く叩きすぎると壁紙が破れることがあるため注意しましょう。

3-3. 失敗しないためのチェックリスト

取り付けが終わったら、次のポイントを確認すると安心です。

- 金具はまっすぐ取り付けられているか

- 爪が壁や板にしっかり食い込んでいるか

- 耐荷重の範囲内で使っているか

- 壁紙や表面に傷や亀裂が入っていないか

- 掛けたい物を実際に載せてみて安定しているか

また、取り付け後すぐに重い物を掛けるのではなく、最初は軽い物から試して安定感を確かめると安心です。壁の素材や位置によっては予想よりも負荷がかかることがあるため、慎重にチェックしておくと長持ちさせることができます。

4. 知って得する!爪付き留め金具の意外な使用例

4-1. ガーデニング・ベランダグッズの活用

爪付き留め金具は、室内だけでなくベランダや庭でのガーデニングにも応用できます。例えば、ベランダの壁に取り付けて小さなプランターを吊るせば、限られたスペースでも立体的に植物を楽しむことができます。ハーブや観葉植物を掛けておけば、おしゃれな雰囲気づくりにもつながります。

また、ガーデニング用品の収納にも便利です。ジョウロや園芸用ハサミ、手袋などを壁に掛けておけば、使いたいときにすぐ取り出せて片付けも簡単。外に置いておくと散らかりがちな小物も、爪付き留め金具を使うことでスッキリ整頓できます。

4-2. アウトドアや防災グッズへの転用

意外と役立つのが、アウトドアや防災グッズの整理です。キャンプ用品は細かい道具が多く、収納や持ち運びで困ることがよくあります。爪付き留め金具を木の板やキャンプ用ラックに取り付ければ、ランタンや調理器具、カラビナ付きの小物を掛けられて、とても使いやすくなります。

さらに、防災グッズの整理にもおすすめです。懐中電灯やラジオ、非常用バッグを決まった位置に掛けておけば、いざというときに慌てずに手に取ることができます。「どこに置いたっけ?」と探さなくてすむので、安心感が違います。特に家族がいる家庭では、誰でも分かりやすい位置にセットしておくと心強いです。

4-3. 100均DIY愛好家のおすすめ裏技

DIYが好きな方の間では、爪付き留め金具をちょっと工夫して使うアイデアも人気です。例えば、ワイヤーネットや木の板と組み合わせて「壁面ディスプレイ」を作ったり、古い家具に取り付けてリメイク感覚で活用する方法があります。

他にも、キッチンでラップやアルミホイルを浮かせて収納したり、玄関でスリッパラック代わりに使ったりと、工夫次第で使い道は無限大。100均ならではの手軽さがあるので、失敗してもやり直しやすいのも魅力です。

中には「突っ張り棒」と併用して、壁を傷つけずに取り付ける裏技もあります。爪付き留め金具を補助的に使うことで、強度を増したり安定感を高めることもできるのです。こうした工夫を重ねることで、自分だけの便利グッズがどんどん生まれていきます。

このように、爪付き留め金具は「収納フック」としての役割だけにとどまりません。ガーデニングやアウトドア、防災対策など幅広いシーンで応用できる万能アイテムです。普段の生活にちょっと取り入れるだけで、思わぬ便利さを実感できるはずです。

5. 購入前に知っておきたい100均爪付き留め金具の注意点

5-1. 耐荷重や素材の違いに注意

100均で手に入る爪付き留め金具はとても便利ですが、必ず確認しておきたいのが「耐荷重」と「素材の違い」です。金具にはそれぞれ支えられる重さの目安があり、軽量向けのものから比較的しっかり支えられるものまで幅があります。パッケージには「耐荷重○kg」といった記載があることが多いので、必ずチェックしましょう。

また、素材によっても強度や使える場所が変わります。鉄製でしっかりしているものもあれば、アルミやステンレスで錆びにくさを重視したものもあります。屋外や水回りで使いたい場合は、防錆加工やステンレス製を選ぶと安心です。見た目のデザインだけで選ぶのではなく、「どこで」「何を」掛けるのかをイメージして選ぶことが大切です。

5-2. 安全に使うためのポイント

便利な反面、使い方を誤るとトラブルになることもあります。例えば、耐荷重を超えるものを掛けてしまうと、金具が外れて物が落ちたり、壁にダメージを与えたりする危険があります。特に子どもやペットがいるご家庭では、落下事故につながらないよう注意が必要です。

また、壁の素材によっては爪がしっかり食い込まず、安定しない場合もあります。石膏ボードや薄い合板では、重い物を掛けるのは避けた方が無難です。どうしても不安な場合は、補助板や専用フックを併用するのがおすすめです。

さらに、湿気の多い場所で使う場合にはサビにも注意しましょう。お風呂場の近くや屋外などでは、長期間放置すると劣化が早く進むことがあります。定期的に状態を確認し、必要に応じて取り替えるようにすれば安全に使い続けられます。

5-3. 他の100均アイテムとの併用例

注意点を踏まえたうえで、他の100均アイテムと組み合わせると、さらに安全で便利に使えます。例えば、ワイヤーネットやメッシュパネルに取り付ければ、壁に直接負担をかけずに収納スペースを作ることができます。

また、補助的にマスキングテープや滑り止めシートを使えば、壁紙のダメージを減らしながら設置できます。さらに、収納ボックスやカゴと組み合わせれば「浮かせる収納」が実現でき、床や棚の上をすっきりと保てます。

つまり、爪付き留め金具は単体で使うだけでなく「他のアイテムとどう合わせるか」で安全性と便利さが変わってきます。購入前に「どんな環境で、どんな物と一緒に使うのか」を考えておくと、失敗が少なく満足度も高まります。

このように、爪付き留め金具は100均で気軽に購入できる一方で、使い方次第で安全性や耐久性に大きな差が出ます。購入前にしっかりチェックポイントを押さえておくことで、安心して長く活用できるアイテムになります。

6. よくある疑問Q&A

Q1. どのくらいの重さまで耐えられるの?

爪付き留め金具の耐荷重は商品によって大きく異なります。100均で販売されているものは、多くが「500g〜2kg程度」の軽量用に作られています。ネックレスや鍵、キッチンツールなどの小物を掛ける分には十分ですが、カバンや工具など重さのあるものを掛けたい場合には注意が必要です。

また、耐荷重はあくまで「理想的な取り付け環境」での数値です。壁の材質や取り付け方によっては、本来の耐荷重を発揮できないこともあります。心配な場合は「余裕を持って半分程度の重さで使う」ことを目安にすると安心です。

Q2. 石膏ボードや薄い壁でも使える?

石膏ボードや合板のような薄い壁でも使える爪付き留め金具はあります。ただし、すべての金具が対応しているわけではなく、商品によっては「石膏ボード用」と明記された専用タイプを選ぶ必要があります。専用タイプは爪が広がる仕組みになっていて、壁の中でしっかり固定されるよう工夫されています。

一方で、一般的な爪付き留め金具を薄い壁に無理に取り付けると、強度が足りずすぐに外れたり、壁に傷が残ることがあります。特に重い物を掛けたい場合には注意が必要です。どうしても不安な場合は、補助板をかませる、突っ張り棒やワイヤーネットを併用するなどの工夫をすると安全に使えます。

Q3. 外すときに跡は残る?

爪付き留め金具は釘やネジよりも跡が小さく、比較的目立ちにくいのが特徴です。多くの場合、外したあとは「画鋲の跡」程度の小さな穴が残るだけで済みます。そのため、賃貸物件でも使いやすいと人気があります。

ただし、壁紙の種類や取り付け方によっては、爪を外すときに周囲のクロスがめくれてしまうこともあります。気になる方は、取り付けの前にマスキングテープを下地に貼ってから金具を差し込むと、外したときに跡が残りにくくなります。どうしても跡を避けたい場合は、ワイヤーネットや木の板に金具を付け、その板ごと設置する方法もおすすめです。

Q4. 水回りや屋外で使っても大丈夫?

水回りや屋外での使用は、素材によって適性が変わります。鉄製の爪付き留め金具を浴室やベランダで使うと、どうしても錆びやすく、劣化が早まる傾向があります。こうした場所で使うなら「ステンレス製」や「防錆加工済み」と書かれた商品を選ぶことが大切です。

また、湿気の多い場所では、定期的に状態をチェックしてサビや緩みがないか確認する習慣をつけましょう。長期間放置すると外れてしまうこともあるため、安心して使うには「時々点検する」ことが欠かせません。屋外で使う場合には、直射日光や雨の当たらない場所を選ぶと長持ちします。

このように、爪付き留め金具に関するよくある疑問は「耐荷重」「対応する壁」「跡の有無」「環境による耐久性」が中心です。購入前にこうしたポイントを知っておけば、安心して日常生活に取り入れられるでしょう。

7. まとめ:100均の爪付き留め金具であなたの生活が変わる秘訣

爪付き留め金具は、100均で手軽に購入できる小さなアイテムですが、その使い方次第で暮らしの快適さをぐっと高めてくれる頼もしい存在です。基本の特徴を知り、正しい選び方を意識すれば、初めて使う方でも安心して取り入れることができます。

収納やインテリアを整えるだけでなく、アクセサリーのディスプレイ、子どもの学用品整理、ガーデニング、アウトドア、防災グッズの準備まで、幅広いシーンで活躍するのが魅力です。しかも、賃貸のお部屋でも安心して使える工夫ができるため、誰でも気軽にチャレンジできます。

ただし、購入前に耐荷重や素材をしっかり確認し、安全面にも気を配ることが大切です。少しの注意を意識するだけで、長く安心して使い続けられるアイテムになります。また、ワイヤーネットや収納ボックスなど、他の100均商品と組み合わせることで、より便利でスタイリッシュな収納が完成します。

「ここにフックが欲しいな」「もう少し収納を増やしたいな」と感じたとき、爪付き留め金具を使えば小さな不便がすぐに解決できます。ほんのひと工夫で生活が変わる、その手軽さと達成感をぜひ体験してみてください。

きっとこの記事を読んだあとには、「次はどこに取り付けようかな」とワクワクした気持ちでアイデアが広がっていくはずです。100均の爪付き留め金具で、あなたの暮らしに小さな便利と大きな快適をプラスしてみませんか。