「5メートル」と聞いて、どのくらいの距離かパッとイメージできますか?

なんとなく「ちょっと遠いかな?」という印象はあっても、実際にどんな場面でその距離が大切なのか、深く考えたことがある方は少ないかもしれません。

でも実は、この「5メートル」という距離、私たちの暮らしのあらゆる場面で、とても重要な役割を果たしているんです。

たとえば車を運転しているときの車間距離、スーパーや駅での人との間隔、スポーツやレジャー中の安全な距離感……思い返してみると、日常の中にたくさんの「5メートル」があることに気づかされます。

さらには、感染症対策として「人と人の距離を取ること」が意識されたここ数年の経験からも、距離感をしっかり持つことの大切さが改めて注目されるようになりました。

この記事では、「5メートルって実際どれくらい?」「どんな場面で大事なの?」「どうすれば正しい距離感が身につくの?」といった疑問に、わかりやすくお答えしていきます。

身近な例や実生活での活かし方を通して、きっとあなたも“距離感”に対する新しい気づきを得られるはず。

なんとなく過ごしていた毎日が、ほんの少し安全に、そしてもっと快適になる——

そんな「5メートルの知恵」、ぜひ一緒にのぞいてみませんか?

そもそも「5メートル」とは?身近な例で距離感をつかもう

5メートルはどれくらい?例でイメージしよう

「5メートル」と聞いて、すぐにどのくらいの距離かピンとくる方は意外と少ないかもしれません。

なんとなく「ちょっと遠いかな?」「数歩くらいかな?」と感じる方も多いのではないでしょうか。でも、5メートルという距離は、実は私たちの生活の中で思っている以上に大切な感覚なんです。

たとえば、誰かと会話するときの適切な距離感や、車を運転する際の車間距離、安全のために避けておくべき距離など、さまざまな場面で「5メートル」という基準が登場します。

この記事では、そんな5メートルの距離感について、身近な例を交えながらわかりやすくご紹介していきます。

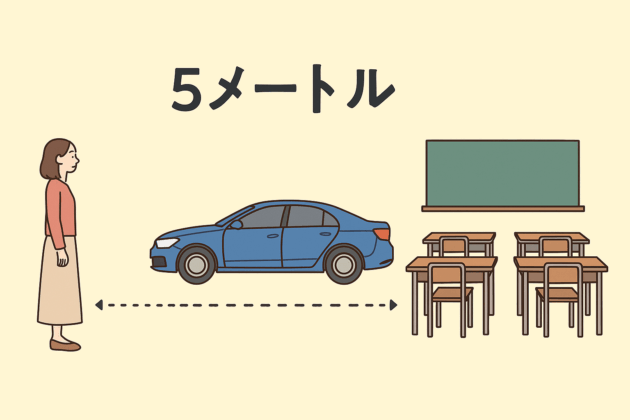

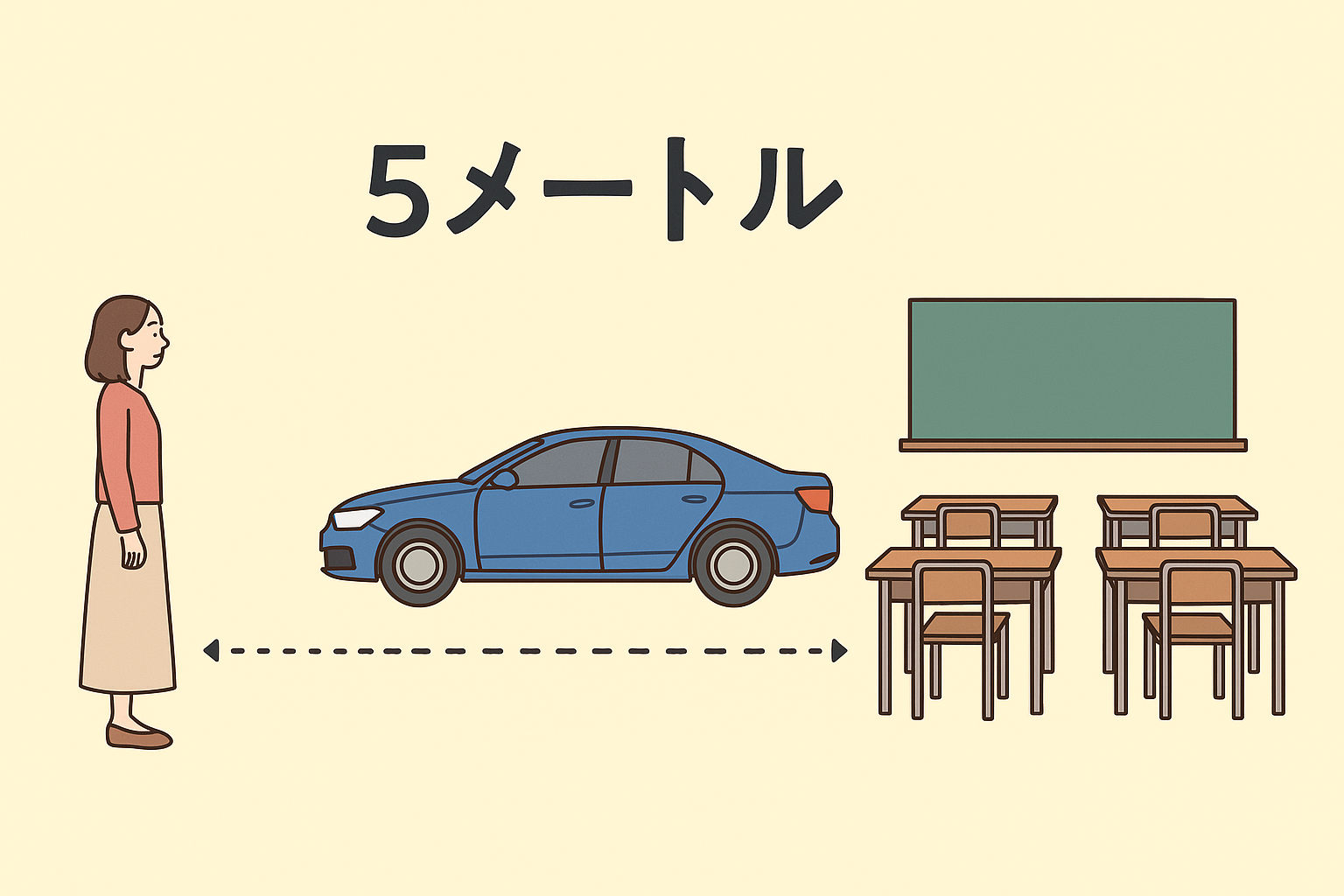

身近なものに例えると?(車1台分・教室の前後など)

では、実際に「5メートル」がどのくらいの長さかを、身近なものにたとえてみましょう。

まず一番わかりやすいのは、「自動車1台分の長さ」です。普通車であれば、車の長さは約4〜5メートル。

つまり、ちょうど車1台がぴったり入るくらいの距離が「5メートル」と考えるとイメージしやすくなります。

また、小学校や中学校の教室であれば、教壇から一番後ろの席までの距離がだいたい5メートル前後と言われています。

電車のホームでは、ドア2つ分くらいの間隔が5メートルに近いとも言われているんですよ。

「えっ、そんなに遠かったの?」と思われた方もいるかもしれませんね。

でも、こうして具体的なモノに置き換えてみると、5メートルという距離のリアルさがぐっと伝わってきませんか?

多くの人が誤解している「距離感のズレ」

じつは、距離感というのは人それぞれで感じ方が違うため、同じ「5メートル」と言われても、そのイメージには個人差があります。

特に、目測(目で見て測ること)には誤差が生じやすく、思っていたよりも近すぎたり、遠すぎたりというズレが日常的に起きているのです。

たとえば、車を運転しているときに「これくらい空けておけば大丈夫かな?」と思って止まったのに、実は車間が2〜3メートルしかなかった、なんてことも。

また、誰かとすれ違うときに「ちょっと距離を取ったつもりだったのに、相手とかなり近づいてしまっていた…」という経験をしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

このように、私たちは日々の暮らしの中で「距離感のズレ」を自然と経験しているのです。

だからこそ、「5メートル」という距離を正しくイメージすることは、安全で快適な生活を送るうえでも、とても大切なスキルと言えるでしょう。

このあとの章では、運転や生活の具体的な場面で「5メートル」がどんなふうに関わっているのかを、さらに詳しく見ていきますね。

運転時に「5メートル」が意味すること

車間距離としての5メートルは安全?危険?

車を運転しているとき、「前の車との間隔、これで大丈夫かな?」と気になることはありませんか?実は、この“車間距離”にも「5メートル」という距離が大きく関係しています。

結論から言うと、時速30km以上で走行している場合、5メートルの車間距離はかなり危険だと言われています。なぜなら、車は急に止まれないからです。

たとえば、時速40kmで走っている車が急ブレーキをかけても、完全に止まるまでに約8〜9メートル以上かかるとされています。

つまり、5メートルしか空けていなければ、万が一のときに前の車にぶつかってしまう可能性があるのです。

安全運転の基本として「車間距離は時速の1/2以上(例:60kmなら30メートル)」が目安と言われているのですが、それに比べると5メートルというのはかなり短い距離ですよね。

普段の運転中、「思ったより近いかも」と感じたら、一度スピードを落として距離を見直してみることが大切です。

自分のためにも、まわりの人のためにも、安全第一を心がけたいですね。

駐車や停車時に必要な5メートルのルール

実は「5メートル」という距離は、道路交通法でもしっかりと定められている距離なんです。

たとえば、駐車や停車をしてはいけない場所として、以下のようなケースがあります。

- 交差点や横断歩道の前後5メートル以内

- バス停の標識から前後5メートル以内

- 踏切の前後5メートル以内

これらはすべて、他の車や歩行者の安全を守るための大切なルール。

たとえば横断歩道のすぐ近くに車が停まっていたら、歩行者は車の影に隠れてしまい、運転者から見えにくくなってしまいますよね。

こうした危険を防ぐためにも、「5メートルはしっかり空けること」が法律として決まっているのです。

「ちょっとだから大丈夫かな」と思ってしまうような場面でも、5メートルという距離を意識することで、事故やトラブルを未然に防ぐことができます。

日々のちょっとした配慮が、大きな安心につながります。

交通法規や事故リスクと距離感の関係

交通事故の多くは、実は「距離感のズレ」や「ちょっとした油断」から起きています。

前の車との距離が足りなかった、横断歩道の近くに停めてしまって人が飛び出してきた、こうした小さなミスが、大きな事故につながってしまうことも。

特に初心者の方や、運転に慣れていない方にとっては「何メートル空けるべきか?」という距離の感覚はつかみにくいものですよね。

ですが、だからこそ「5メートル」という数字を基準にすることで、意識しやすくなります。

もし「これは5メートルあるかな?」と迷ったときは、普通車1台分のスペースを思い浮かべてみてください。目測に頼らず、あくまで慎重に、安全な距離を確保することが大切です。

距離感を正しく理解しておくことは、自分の安全だけでなく、歩行者や周囲の人の命を守ることにもつながります。

運転の技術だけでなく、こうした“感覚”も一緒に磨いていけると理想的ですね。

日常生活の中にある「5メートル」

電車やバス、スーパーなど公共の場での距離

普段の生活の中でも、「5メートル」という距離は意外とあちこちに登場しています。

たとえば、朝の通勤で使う電車やバスの中。駅のホームでは、前の人と少し距離を取って並ぶことがありますよね。そのときに意識されるのが、まさに「5メートル前後」の距離。

また、電車のドアとドアの間隔も約4〜5メートル程度が多く、ホームのどこに立てば乗りやすいかを考えるときの目安にもなっています。

スーパーやショッピングモールでも、「あの売り場まで5メートルくらいかな」と感覚的に距離を測る場面があります。

「カート1台+人が3人並ぶと5メートルぐらいになるな」といった具体的なイメージを持っておくと、混雑時でもぶつかることなく快適に動くことができますよね。

公共の場では、周囲との距離感がとても大切。自分の動きだけでなく、まわりの人との“ちょうどよい間隔”を意識することが、安心とマナーの両立につながります。

スポーツやアウトドアで活きる5メートル感覚

スポーツやレジャーの場面でも、「5メートル」の感覚がとても役立ちます。

たとえば、バドミントンのシングルスコートの縦の長さは約13メートルですが、ネットからサービスラインまでは約5メートルほど。この距離感がプレイ中の動きやすさや戦術に関係してきます。

また、子どもと遊ぶときやキャンプなどのアウトドアでも、テントの設営場所や焚き火との距離を測る際に「5メートルくらい離れておこう」という感覚は、安全性を確保するうえでとても重要です。

広場でボール遊びをするときも、他のグループとの距離を約5メートル以上あけておくと、お互いに安心して楽しむことができますよね。

このように、楽しさと安全のバランスをとるためにも、「5メートル」の感覚を身につけておくことは、意外と実用的なんです。

感染症対策などで使われた「距離感」の記憶

ここ数年の社会で、もっとも「距離感」が意識された出来事といえば、新型コロナウイルスの感染症対策ではないでしょうか。

「ソーシャルディスタンス」や「人との間隔を2メートル以上空けましょう」といったフレーズを、何度も目にした方も多いと思います。

2メートルという数字が強調されていましたが、混雑する場面では「最低2メートル、できれば5メートル以上」といったガイドラインが出されることもありました。

スーパーや病院、役所などの入り口で、足元に「ここでお待ちください」と書かれた目印が一定の距離ごとに貼られていたのを思い出す方もいらっしゃるかもしれませんね。

当時は不安や戸惑いも多かったかもしれませんが、その経験から「人との距離を保つことの大切さ」に気づいた方も多かったのではないでしょうか。

私たちが何気なく過ごしている日常の中でも、「5メートル」という距離が、安心や思いやりにつながっている。そう感じられるようになると、きっとこれからの暮らしも、より穏やかで快適なものになるはずです。

5メートルの距離感を身につけるトレーニング法

感覚で距離をつかむコツと訓練方法

「5メートルってこのくらいかな?」と、感覚だけで正確に距離を把握するのは、意外と難しいもの。でも、ちょっとした工夫やトレーニングを重ねることで、誰でも少しずつ距離感を身につけることができます。

まずおすすめなのが、「一度、実際に5メートルを歩いて体感すること」です。メジャーやスマホのアプリなどで5メートルを測って、そこを何歩で歩くか数えてみましょう。

普段の歩幅でだいたい何歩分になるかを覚えておくと、「このくらいの距離かな?」という予測がしやすくなります。

また、普段の生活の中で「今、自分とあの人との距離は何メートルくらいかな?」と意識的に距離を推測してみることも、よい訓練になります。

慣れてくると、見るだけである程度の距離を正しく判断できるようになり、運転や公共の場でも役立ちますよ。

道具や身の回りの物で測る練習

距離感を身につけるには、「目で見る」だけでなく、「物の長さで比較する」方法もおすすめです。たとえば、以下のような身近なものを使うと、5メートルを簡単にイメージしやすくなります。

- ・自家用車1台分の長さ(約4〜5メートル)

- ・折りたたみ傘を2本分並べた長さ(1本あたり約60〜70cm)

- ・1.5Lペットボトルを7〜8本並べたときの長さ

- ・6畳間の対角線(約4.5〜5メートル)

こうした「手軽なモノ」で距離を可視化しておくと、「あ、この間隔はペットボトル8本分だから5メートルくらいだな」と、自然にイメージできるようになります。

スマホの距離測定アプリやARメジャーなども活用すると、感覚と数値のすり合わせがしやすくなっておすすめです。

お子さんや高齢者にも有効な距離感トレーニング

5メートルという距離感は、大人だけでなく、お子さんや高齢の方にとっても大切な感覚です。

たとえば、お子さんには「家の玄関から門までがちょうど5メートルくらいだよ」「あそこまで◯歩で行けるよね」と、日常の中で具体的に教えてあげると自然と覚えていきます。

また、縄跳びのロープを伸ばして「ここが5メートル」と示してあげるのも効果的。遊びの中で楽しみながら距離感を体に覚えさせることができます。

一方で、高齢の方には「段差のある場所では5メートル手前から意識して足元を確認する」といったように、生活動線の中での意識づけが役立ちます。

転倒防止や歩行サポートの観点でも、距離感を正しく把握できることはとても重要です。

家族みんなで一緒に「今日はどこまでが5メートルか当ててみよう!」といったクイズ形式にしてみると、ちょっとしたコミュニケーションにもなっておすすめです。

よくある質問Q&A|「5メートル」についてもっと知ろう

5メートルって何歩くらい?

「5メートルって、実際には何歩くらいなんだろう?」と気になる方は多いと思います。

歩数は人それぞれの歩幅によって異なりますが、一般的には1歩=約70cmとされています。

この計算でいくと、5メートル ÷ 0.7メートル = 約7歩。

つまり、大人の平均的な歩幅で歩くと、だいたい7歩前後で5メートルに到達します。

ただし、これはあくまで目安で、背の高い方や歩幅が広い方だと6歩程度、小柄な方やゆっくり歩く場合は8〜9歩くらいになることも。

自分の歩幅を一度測ってみると、「この場所から何歩で5メートルになるか」を体で覚えられて便利ですよ。

散歩や通勤時などに、ちょっと意識して数えてみるだけでも、距離感のトレーニングになります。

身長と比較するとどれくらい?

数字だけではピンとこない「5メートル」という距離も、身近なものに置き換えるとイメージがぐっと湧きやすくなります。

たとえば、日本人女性の平均身長は約158cmほど。つまり、その身長を縦に3人並べると約4.7メートル、4人並べると約6.3メートルになります。

ちょうど「身長3人分ちょっと」=5メートルと考えると、とてもわかりやすいですよね。

また、子どもであれば、身長120cmほどの子を4人並べるとちょうど5メートル。

家族で「自分たちの身長を並べたら、これくらいの距離になるんだね」と話しながら、実際に並んで距離を測ってみるのも楽しい体験になるかもしれません。

自分の身体を基準にすると、数字以上にリアルな感覚として記憶に残りやすくなります。

距離感をつかむと生活がどう変わる?

「距離感を正しくつかめるようになると、私たちの生活はどう変わるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

実は、距離感を意識できるようになると、生活の中での安心感・快適さ・気づかいがぐんと高まります。

たとえば、運転中の車間距離を適切に保てるようになれば、事故のリスクを減らすことができますし、急ブレーキを避けられることで同乗者への配慮にもなります。

また、駅やスーパーなどの混雑した場所では、周囲との間隔を自然に取れるようになることで、ぶつかるリスクを減らし、相手に不快感を与えずに過ごせます。

さらには、コロナ禍で学んだ「距離を取ること=思いやり」という意識も、距離感を身につけることでより実践しやすくなります。

ほんの少し距離をとるだけで、まわりの人も自分も、気持ちよく過ごせる空間が生まれる。

そんな小さな配慮ができるようになると、日常の中でのストレスが軽減され、人間関係まで心地よくなることもあるんです。

「数字ではなく、感覚として“距離”をとらえる力」は、これからの時代にますます大切な生活スキルになるかもしれませんね。

まとめ|「5メートル感覚」が安全・快適な毎日をつくる

知っておくだけで差が出る距離の知識

「5メートル」という距離は、数字で見ると短く感じるかもしれませんが、実際には私たちの暮らしの中でとても重要な意味を持っています。

運転時の車間距離や、停車してはいけない場所のルール、混雑した場所での身のこなし、さらには人との心地よい関係づくりまで——ほんの5メートルを意識するだけで、驚くほどいろいろな場面に良い変化が生まれます。

こうした“距離の知識”は、一度知っておくだけでも大きな差になります。目に見えない「距離感」を味方につけて、もっと安全に、もっと快適に毎日を過ごしていきたいですね。

意識するだけで事故・トラブルも減る

私たちは日々、たくさんの人と関わりながら生活しています。

そんな中で、「少し距離をとる」「相手のスペースを尊重する」といった小さな意識が、交通事故を防いだり、日常のちょっとしたトラブルを避けたりと、思っている以上に大きな安心につながります。

また、人との距離感を大切にすることで、心のゆとりや思いやりの気持ちも育っていくもの。

「距離=遠ざかること」ではなく、「お互いにとってちょうどいい場所に立つこと」。そんなふうに考えられるようになると、人付き合いももっとスムーズに、優しくなれる気がしませんか?

事故やトラブルを減らすという実用的な面はもちろん、距離を意識することは、人との関係にも良い変化をもたらしてくれるんです。

今日から実践できる!距離感を味方にしよう

難しい準備も、特別な道具もいりません。

「今日はこの場所から、何歩で5メートルかな?」「あの人との距離、どれくらいあるだろう?」と、少しだけ意識してみることから始めてみましょう。

最初はうまくいかなくても大丈夫。感覚は、繰り返すうちに自然と身についていきます。

お子さんと一緒にゲーム感覚でやってみたり、身近なモノで距離を測ってみたりと、暮らしの中で“楽しみながら身につける”ことができるのが魅力です。

「距離を知ること」は、安心・安全をつくるための第一歩。

そしてそれは、毎日を少しずつ快適に整えてくれる力でもあります。

今日から、あなたの暮らしに「5メートル感覚」を取り入れてみませんか?